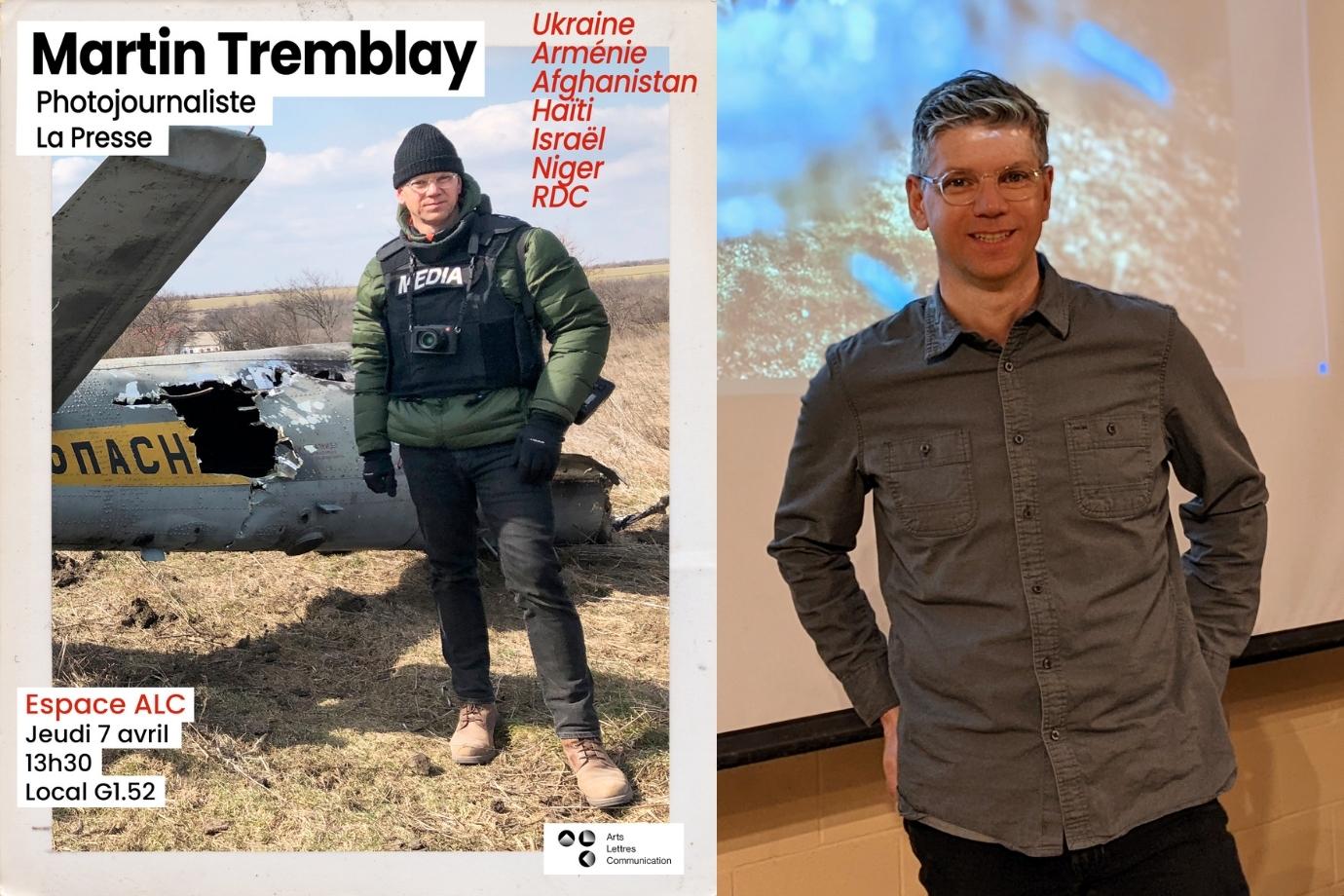

Martin Tremblay est photojournaliste au journal La Presse. Il est venu parler de son métier et de son expérience professionnelle sur le terrain aux étudiants d’Arts, lettres et communication, dans le cadre d’Espace ALC. Il a répondu à leurs nombreuses questions. Martin Tremblay a notamment couvert six conflits armés sur la planète. Avec Roger Lemoine, il est un des seuls au Québec à en avoir fait autant. Il a récemment séjourné en Ukraine où il a produit plusieurs photoreportages sur la guerre pendant deux semaines, durant cette période où plus de 1,5 million de réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays.

Couvrir une guerre totale en Ukraine

« On m’a appelé pour me dire “Tu pars demain soir pour l’Ukraine”. J’avais vingt-quatre heures pour me préparer », se confie Martin Tremblay.

Cela tombait bien; il voulait couvrir ce conflit, nous dit-il. Il sentait que cet événement allait être important. Il avait deux semaines pour couvrir la guerre en Ukraine et faire plusieurs photoreportages sur divers sujets dont la menace biélorusse, l’afflux de dizaines de milliers de réfugiés à la gare de Lviv et aux postes-frontières avec la Pologne, et Mykolaïv, sur la ligne de front de la bataille pour le sud de l’Ukraine.

Durant ces deux semaines, il a fait 7 000 photos. Fidèle à son habitude, il a voyagé léger, emportant quelques vêtements de rechange et son matériel photographique. Toujours accompagné d’un chauffeur et d’un fixeur, un guide local et traducteur qui connait bien le pays et les enjeux, il a parcouru le pays pour témoigner de l’ampleur de cette guerre. Il a rencontré des soldats, des conscrits, des réfugiés, des blessés, des mères de famille en sanglots dans le sous-sol d’un immeuble, une vieille dame qui préfère mourir dans sa maison plutôt que de prendre le train. Il a vu des morts, des hôpitaux bombardés, des immeubles détruits, des bombes non explosées au sol. Il entendu les sirènes, le bruit des bombes, celui des coups de feu et le sifflement des balles. Il a été témoin d’une guerre totale, « une guerre psychologique ».

« C’est extrêmement dangereux parce que c’est une guerre totale. Dans d’autres guerres que j’ai couvertes, comme au Congo, vous avez des rebelles qui ont des kalachnikovs et des mortiers. Cela demeure dangereux, mais la distance est quand même assez courte. En Ukraine, il y a des missiles qui arrivent de Russie, des avions de chasse qui larguent des bombes, des véhicules qui lancent des roquettes à longue distance, l’artillerie, des mortiers et enfin, des soldats. Nous ne sommes en sécurité nulle part, finalement! […] La violence, l’intensité, l’ampleur et les forces déployées par les Russes : on n’a pas vu cela depuis très longtemps », nous dit Martin Tremblay d’un ton grave.

Malgré l’ampleur du conflit, il a pu observer la grande résilience et l’impressionnante solidarité des Ukrainiens, ainsi que leur contribution inconditionnelle à l’effort de guerre. Il cite l’exemple de son chauffeur, un sculpteur ukrainien célèbre, comme de chanteurs lyriques et de danseuses de ballet remplissant des sacs de sable destinés à protéger immeubles et statues.

« Les Ukrainiens savent que l’on prend le risque de notre vie pour raconter leur histoire et que l’on est nécessaire. Je n’ai jamais autant senti que mon rôle de photojournaliste était aussi important ».

– Martin Tremblay, photojournaliste

La photographie, une passion et un moyen d’expression

Au départ, Martin Tremblay n’a jamais voulu travailler en photo, se confie-t-il. Il a étudié en « commerce et en administration ». Pour lui, la photographie est vraiment une passion et un moyen d’expression. « C’est une façon de contribuer à la société, mais aussi d’informer, de dénoncer et de témoigner. C’est vraiment dans cette démarche-là que je l’ai abordée après mes études et que j’ai choisi de faire ce travail », complète-t-il.

La photographie est aussi un moyen de communication, nous dit Martin Tremblay. « Je m’en sers pour raconter, pour parler et pour m’exprimer. Quand on parle de photoreportage, c’est exactement cela. Comme je suis journaliste, ma forme d’art se limite à la représentation du réel. On n’a pas le droit de mentir, ni de tricher, ni d’exagérer. Nous ne sommes que des témoins », ajoute-t-il.

Dans le cas de l’Ukraine, il y a une double réalité, nuance-t-il. Quand il était sur la ligne de front avec son lourd gilet pare-balles, d’un côté, « il tombait des missiles de l’artillerie russe », et de l’autre, une personne « faisait son jogging au coin de la rue et une famille sortait de l’épicerie ». On doit couvrir la réalité de la guerre et ses conséquences, nous dit-il, car tel est le sujet. Mais on doit également nuancer et « bien représenter les choses, ni les exagérer et ni les amoindrir », précise-t-il. Pour lui, on doit montrer la photo de rues jonchées de corps qui témoigne de l’horreur de la guerre, « même si elle est brutale, dure et difficile à voir, si l’on veut informer sur la gravité de la situation ». Masquer cette horreur pourrait être le choix journalistique d’un média, mais cela voudrait « dire que l’on cache les atrocités commises », affirme-t-il. Pour lui, ce qui se passe en Ukraine est un événement majeur et il y a une « nécessité d’informer et d’alerter ».

Diffuser ou non la violence

La question qui consiste à déterminer s’il y a lieu, ou non, de montrer des images violentes est souvent au cœur de son métier. Quand il a occupé les fonctions de directeur photo à La Presse, pendant huit ans, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. En effet, La Presse est un journal familial et les enfants peuvent être exposés à certaines images; tel était notamment le cas à l’époque où le quotidien était imprimé. Il précise qu’il est difficile pour le comité de rédaction d’un journal « d’appliquer un protocole unique, parce que chaque situation demande réflexion ».

Pour illustrer cette situation, il évoque quelques exemples d’images qui, une fois publiées, ont informé le monde d’une situation. Il parle notamment de la photo de Stanley Forman montrant une mère et son enfant sautant d’un immeuble en feu dans les années 70 à Boston, de celle du petit Alan Kurdi, mort sur les plages de Turquie, et encore de celle de l’ambassadeur russe assassiné en direct.

Martin Tremblay nous parle également des photos du 11 septembre 2001 qui montrent des personnes sautant des tours du World Trade Center pour ne pas brûler vives. Elles n’ont pas été publiées au moment de l’événement, mais beaucoup plus tard. « C’était comme trop brutal, je pense, pour le public américain qui était choqué », nous dit-il. Il est difficile a posteriori « de savoir si c’était une bonne chose à faire », conclut-il.

Des images à vérifier et contrevérifier

Martin Tremblay aborde également la question des photos truquées, retirées de leur contexte ou assorties de fausses dates qui sont généralement publiées sur le Web. Pour lui, même si certains médias peuvent en publier par erreur, les agences de presse sont notamment là pour vérifier et contrevérifier si les photos reflètent la réalité de la situation. En effet, chaque structure médiatique possède ses guides et ses protocoles de vérification. « Notre travail consiste à vérifier l’information auprès de trois sources différentes. On doit s’assurer que l’information vient d’une personne qui respecte les règles et qui est membre d’une association, comme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) », nous dit-il.

Dans ce contexte, il affirme que « les agences russes et chinoises ne sont pas prises au sérieux » par les grands médias internationaux. En effet, on ne peut pas vérifier les faits et les informations publiées par ces dernières. « On ne publie pas ce qui n’est pas vérifiable », conclut-il.

Le photoreportage : informer avec plusieurs photos

Martin Tremblay définit le photoreportage comme le fait d’« informer au moyen de plusieurs photos ». C’est grâce à la popularisation du film 35 mm par le fabricant d’appareils photo Leica, au cours de la première moitié du XXe siècle, que la photo de reportage a pu se développer, nous dit-il.

En effet, avec cette technique, le photographe pouvait prendre sur le vif plusieurs photos et ainsi raconter plus facilement une histoire. Les grands médias du XXe siècle comme LIFE aux États-Unis ou Der Spiegel en Allemagne ont utilisé les photoreportages comme compléments aux articles écrits. En effet, l’impact était beaucoup plus marqué et ce format journalistique a grandement contribué à la popularité de ces magazines et à leurs ventes.

À titre d’exemple, Martin Tremblay nous parle du photographe Robert Capa, un des pionniers de la photographie de guerre qui a couvert la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale et le débarquement en Normandie, en 1944. Il est notamment l’auteur de la célèbre photo intitulée Mort d’un soldat républicain prise en 1936, publiée par le magazine Vu, où l’on voit un soldat se faire tuer sur le champ de bataille.

Pour Martin, une série de 10 à 12 photos est un bel objectif pour raconter une histoire. Mais pour les réaliser et surtout les réussir, il importe de répartir son temps en trois étapes égales.

Se préparer avant d’aller sur le terrain

La préparation fait une grande différence. Il importe de trouver le bon sujet, celui qui nous touche, et l’histoire que l’on va raconter avant d’aller sur le terrain, nous dit Martin Tremblay. Il faut choisir le lieu, le moment et l’heure pour la prise des photos, et prévoir tout son matériel. Se préparer c’est surtout lire tout ce qui s’est dit et fait sur le sujet et voir quelles photos ont été faites. « Avant d’aller en Ukraine, je m’étais préparé. Je connaissais la géographie, le nom des villes, la situation exacte de ce qui se passait », donne-t-il comme exemple.

Sur le terrain, trouver son lead

Sur le terrain, le photographe fait les prises de vue et doit trouver son lead qui est « l’élément le plus fort qui vient dicter tout le reste », nous dit Martin Tremblay. En photoreportage, c’est la photo ou les photos qui vont fédérer toutes les autres. Il ne s’agira pas forcément de la première. « Tant que tu n’as pas trouvé ce lead, il faut continuer à prendre des photos. Il faut trouver au moins une photo très forte », nous dit Martin Tremblay.

Comme au cinéma, il varie également les plans d’une même scène : large, moyen et serré. Comme on écrit le reportage, « on a besoin de toutes les options possibles, comme un collage », précise-t-il. À titre d’exemple, il a fait 7 000 photos en deux semaines en Ukraine. Et c’est « grâce au numérique que l’on peut en faire autant », nous dit-il.

Enfin sur le terrain, quand il couvre les conflits, Martin Tremblay accepte le risque. Il nous dit qu’il est « capable d’aller au-delà des limites de plusieurs. J’ai comme une confiance », même s’il lui est arrivé d’avoir eu très peur, notamment en Afghanistan, en Ukraine ou en Arménie.

Choisir les images et écrire l’histoire

La troisième étape consiste à écrire l’histoire comme on peut le faire avec des mots. À titre d’exemple, Martin Tremblay nous montre son reportage photo sur le conflit en Arménie de 2020. Il en fait la narration et montre aux étudiants quelles sont les deux photos (8 et 9) qui représentent le point culminant de l’histoire ou le climax. Que l’on soit en Ukraine, en Arménie ou à Montréal, Martin Tremblay ajoute que « c’est toujours la même méthode qui permet de raconter une histoire ».

Voir le photoreportage sur le conflit en Arménie : http://martintremblay.ca/war-war-armenia

Enfin, pour que l’histoire voyage et que le photoreportage rencontre son public, il y a toujours une part de chance, conclut Martin Tremblay.

—–

En savoir plus et voir les photoreportages de Martin Tremblay sur la guerre en Ukraine

Photoreportages de la guerre en Ukraine publiés dans La Presse :