Depuis une dizaine d’années, et notamment à la faveur des mouvements Agression non dénoncée et #MeToo, le monde des lettres a fait plus de place à des voix et à des questionnements féministes.

Parité, représentativité, féminicide, intersectionnalité, plafond de verre, violences sexuelles, écriture inclusive, culture du viol ou du hookup, charge mentale, procès Weinstein, menace du droit à l’avortement, etc. : ces problématiques font les grands titres et avec raison.

Ces dernières exigent des jeunes artistes et des écrivain.e.s en herbe qu’ils et elles se conscientisent, s’informent, se sensibilisent à la question des inégalités sociales et, entre autres, de celles liées au genre, assigné ou non.

Voici quelques suggestions de lecture pour remettre en question son male gaze.

Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie

Reprenant le texte d’une conférence marquante et de son TED Talk, ce manifeste défend, avec humour et esprit, les grands principes de la troisième vague du féminisme.

Émaillé d’anecdotes qui nous font voyager du Nigeria aux États-Unis, ce livre nous fait réfléchir au rôle des hommes à l’égard du changement social, aux diktats contradictoires que la société adresse aux femmes et au rapport à l’image qu’entretiennent ces dernières. Si vous aimez ce pamphlet, lisez le roman Americanah, qui parle des années Obama, d’amour, d’exil et d’identités métissées.

Bleuets et abricots de Natasha Kanapé Fontaine

Dans Bleuets et abricots, la poète militante Natasha Kanapé Fontaine porte haut et fort un discours d’affirmation identitaire passant par une dénonciation du colonialisme canadien et québécois, et ce, avec feu et lyrisme.

Poète des Premières Nations, « femme debout, femme puissance, femme résurgence », Kanapé Fontaine monte certainement la garde du monde, avec son discours écologiste, féministe et antiraciste.

Le consentement de Vanessa Springora

Ce livre-évènement a fait trembler le Tout-Paris lors de la rentrée littéraire hivernale 2020. Le consentement est surtout la brillante prise de parole d’une survivante.

Préadolescente, Springora est victime d’un prédateur sexuel, le pédophile Gabriel Matzneff, littérateur que l’intelligentsia parisienne, cet autre boy’s club, protège. Elle vivra l’enfer sous son emprise et verra cet enfer publié, rendu public, distribué, légitimé par l’institution littéraire, voire encensé par une certaine critique.

Devenue adulte et écrivaine, Springora s’approprie les armes de Matzneff – la parole, l’écriture – et les retourne contre son agresseur pour faire tomber son masque. Une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de l’écrivaine québécoise Marie-Pier Lafontaine dans Chienne.

Bad Feminist de Roxane Guay

Qu’est-ce qu’une bad feminist? Une bell hooks qui aurait mal tourné? À lire Roxane Gay, on comprend que c’est quelqu’un qui n’a pas peur des contradictions. Une féministe complexe, décomplexée, assumée, affirmée, qui refuse toute doxa. Gay m’a fait rire et pleurer lorsque je l’ai découverte il y a quelques années. Dans ce recueil de chroniques provocantes, bouleversantes et hilarantes, c’est à une fine analyse de la culture populaire nord-américaine que Gay nous convie.

À lire si l’on veut rire et se révolter, si l’on veut entendre parler de Hunger Games, de viol collectif, d’hétéronormativité, de pensée féministe noire, de télé-réalité, d’ongles et d’homophobie, sans langue de bois.

Le monde est à toi et Le boy’s club de Martine Delvaux

Martine Delvaux est peut-être la critique et analyste féministe la plus active dans les médias québécois.

Le monde est à toi est un essai flirtant avec l’autofiction, s’adresse aux adolescentes. Delvaux y célèbre avec amour leur culture, qu’elle fréquente grâce à sa fille. Dans ce livre, il est question de Beyonce, de Black Lives Matter, de pensée queer et de militantisme.

Le boys club vient de paraître l’automne dernier. C’est un essai plus théorique. Il s’agit d’une analyse des réseaux d’influence masculins et de la façon dont le pouvoir se construit et circule (ou ne circule pas) dans une société patriarcale.

Pour en apprendre davantage sur les boy’s clubs anglais au XIXe siècle ou sur Donald Trump. À lire entre deux épisodes de The Handmaid’s Tale ou The Good Fight.

Jane Eyre de Charlotte Brontë

Robert Southey, un écrivain jouissant au XIXe siècle d’une petite réputation, avait tenté de dissuader Charlotte Brontë d’embrasser la carrière des lettres en lui écrivant : « Literature is not the business of a woman’s life, and it cannot be. »

Le puissant roman gothique et politique Jane Eyre est une réponse vitriolée à cette affirmation. Appel à la liberté et récit d’un dur apprentissage de l’affirmation de soi : voilà, pour moi, ce qu’est vraiment le « grand roman d’amour » de l’écrivaine anglaise.

Sa voix, en 1847, est absolument radicale et progressiste. Dans les pages de cette fausse autobiographie, elle dénonce l’oppression religieuse et patriarcale que subissent les femmes, elle raconte le harcèlement psychologique et la violence physique qu’elles endurent, elle dépeint le sentiment d’emprisonnement qui les étreint.

Un lieu à soi de Virginia Woolf

Un essai fondateur. Un classique, qui ne vieillit pas. L’immense romancière s’y interroge, avec ironie et érudition, sur l’absence des femmes dans l’histoire littéraire.

Elle conclut que, dans les sociétés patriarcales, les femmes ont manqué de tout, et notamment de tout ce qu’il faut pour écrire : la liberté, l’indépendance économique, un espace personnel où travailler, la contraception, la reconnaissance, une société et un réseau qui les soutiennent…

Si vous avez envie de lire la biographie de la sœur fictive de Shakespeare, ce livre est pour vous!

Mémoire de fille d’Annie Ernaux

Dans la foulée des affaires DSK et Polanski, la grande autrice française Annie Ernaux entreprend l’écriture de ce récit pour dénoncer la façon dont la culture dominante traite les victimes de violence sexuelle.

Revenant sur un viol qu’elle a subi en 1958, alors qu’elle sortait tout juste de l’adolescence, l’écrivaine interroge le discours social et sa façon de modeler ou d’effacer la mémoire et l’expérience traumatiques. Une œuvre authentique et troublante.

Sexe et mensonge. La vie sexuelle au Maroc de Leila Slimani

Dans cette enquête sociologique, qui redonne la parole aux femmes marocaines en présentant divers témoignages recueillis au Maghreb, la romancière Leila Slimani fait œuvre utile.

Elle nous donne matière à réfléchir et braque son projecteur sur la misogynie, la honte, les avortements clandestins, l’hypocrisie, la sexualité hors mariage, le double standard, l’hymenoplastie, le poids de la religion et la misère sexuelle qu’elle découvre dans son pays d’origine. En a été tiré un beau roman graphique, Paroles d’honneur.

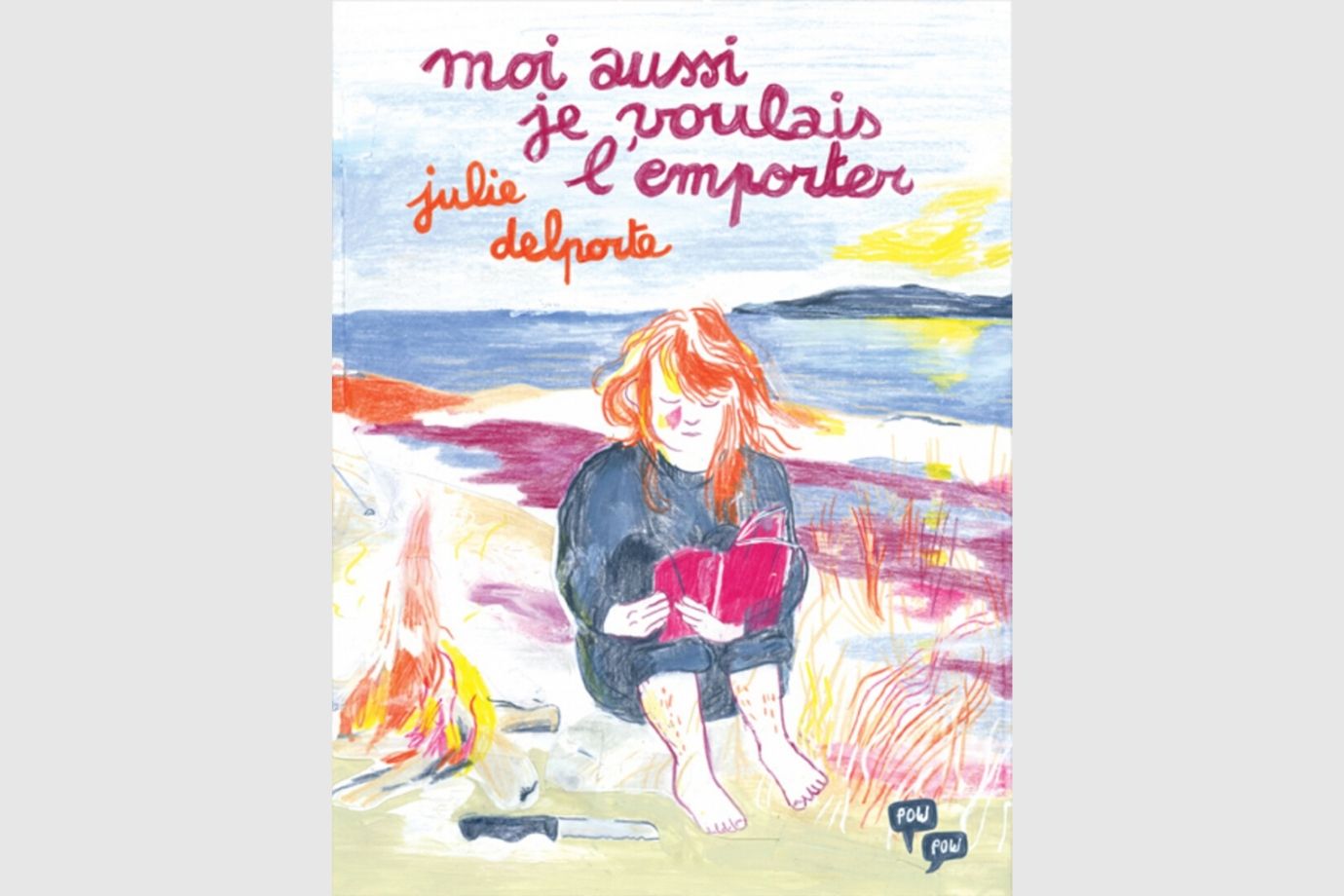

Moi aussi je voulais l’emporter de Julie Delporte

Dans la grammaire révisée de Delporte, le féminin l’emporterait aussi, parfois, sur le masculin.

Moins revendicateur que ne le laisse croire son titre, ce roman graphique est une œuvre intimiste d’une grande beauté, qui suit à la trace le parcours de la bédéiste Tove Jansson et l’ombre de Julie Delporte.

Ces pages, qu’on dirait arrachées d’un journal intime ou d’un carnet de croquis, sont porteuses d’une utopie sororale, d’un voyage dans le temps qui permet de creuser la question des abus familiaux. Magnifiques dessins qui nous font découvrir la Norvège et qui servent de toile de fond à une réflexion sur la création au féminin.

L’art et les femmes, comme on peut les retrouver dans Portrait d’une jeune fille en feu, film de Céline Sciamma créé par une équipe exclusivement féminine.